Dal mio diario di viaggio

Windhoek, Namibia in agosto. 1700 metri di altitudine. Fine inverno al Tropico del Capricorno. Era abbastanza freddo, in città si lamentavano tutti. Sulle montagne, dissero, c’era la neve. La mattina presto, quando eravamo usciti dall’aeroporto Hosea Kutaku e saliti in macchina diretti in centro città, non si poteva andare in giro senza giacca. Ma più si avvicinava il mezzogiorno, più il calore del sole si faceva intenso. Mio marito i due ragazzi ed io, partiti dalla Germania in cerca di caldo, tirammo un sospiro di sollievo. Finalmente avevamo la sensazione di essere in Africa.

Windhoek

Windhoek è una cittadina colorata con molti negozi, ristorantini, alberghi, un paio di centri commerciali e una miriade di piccoli caffè. Una città giovane in cui si muove una moltitudine variegata di gente, dai biondi boeri con gli occhi azzurri e – non di rado – i chili di troppo, ai laboriosi tedeschi eredi dei pionieri di quella colonia namibiana che i loro padri battezzarono ”Africa del sud-ovest”, alla popolazione di colore appartenente a differenti gruppi etnici: ci sono i gracili Boscimani dagli occhi a mandorla e la pelle bruna, gli Herero neri come la notte le cui donne girano in pittoreschi abiti dai colori sgargianti e le ampie gonne alla “Via col vento”, i misteriosi Nama che i primi europei chiamarono Ottentotti, i sottili Damara che vivono sulle montagne, gli orgogliosi Ovambo.

Dove oggi c’è Windhoek, nel 1837 c’era un insediamento di tribù nama. In Namibia, il XIX secolo fu segnato dalle lotte fra Nama e Herero sullo sfondo dell’occupazione tedesca, e il combattente nama Jan Jonker Afrikaner aveva stabilito a Windhoek l’accampamento invernale del suo clan. Un luogo in cui soffiava forte il vento, da qui il nome Wind-hoek: angolo ventoso.

Namibia in agosto. Centro storico di Windhoek. È visibile la terrazza del famoso ristorante Gathemann.

Nel 1890 la faccia del centro namibiano cambiò completamente. Grazie a Curt von François, figlio di un generale prussiano e capitano delle truppe tedesche. Dopo la sconfitta inferta dagli Herero a Jan Jonker, infatti, l’insediamento originario di Windhoek era stato distrutto. Curt von François ne stabilì uno di nuovo e fece costruire la vecchia fortezza, un monumento che si può ammirare ancora oggi, così come una sua statua di bronzo con tanto di barba e baffoni ottocenteschi. Questa s’innalza in centro città per la gioia degli uccelli di passaggio che, come dovunque accade ai monumenti di personaggi celebri, lo riempiono di escrementi dalla testa ai piedi. Quotidianamente. Sciabola compresa. Ma per la fama si sopporta questo ed altro, no?

Comunque, con l’atto di fondazione di Curt von François, Windhoek divenne una cittadina tedesca situata nel cuore della Namibia. Ma soltanto molto più tardi, dopo la Seconda guerra mondiale, cominciò a ingrandirsi a vista d’occhio e la sua importanza aumentò di giorno in giorno. Windhoek si trasformò nel centro commerciale e governativo della Namibia. Purtroppo, con l’instaurazione dell’apartheid in Sudafrica, le vergognose regole razziali raggiunsero anche Windhoek che si ritrovò divisa in diverse aree, alcune abitate dai bianchi (nel centro città) e altre abitate dalla gente di colore (in periferia).

Statua del primo governatore Curt von Francois

Ancora oggi il quartiere chiamato Katutura è la zona più povera, piena di baracche dal tetto di lamiera, in cui vive la popolazione di colore che non può permettersi una sistemazione migliore. Il nome stesso, Katutura, significa in lingua herero “il posto in cui la gente non vuole vivere”. Più chiaro di così si muore. In ogni caso Windhoek non è una grande città, e forse proprio per questo ha conservato una parvenza di dimensione umana. Attualmente conta circa 300.000 abitanti. Nonostante per noi, abituati a ben altre cifre, si tratti di una densità molto modesta, è tuttavia il centro più popoloso della nazione.

Ma torniamo a quell’agosto. Giunti a Windhoek, raggiungemmo l’officina del nostro amico Holger. Lui, automeccanico, era un ragazzo tedesco allegro e panciuto, capelli rasati a zero, sottile vera d’oro all’orecchio, maglietta sempre unta di grasso, pantaloni con bretelle, strappati e lunghi fin sotto il ginocchio, polpacci robusti dalla peluria bionda e calendario porno nel retrobottega. Viveva a Windhoek da alcuni anni, aveva sposato una ragazza ovambo. Ogni volta che arrivavamo in Namibia, passavamo dalla sua officina per andare a prendere il fuoristrada che dormiva tutto l’anno parcheggiato nel garage. Facevamo controllare la macchina, scambiavamo quattro chiacchiere con lui e sentivamo quali erano le ultime novità.

Quel giorno la sosta durò più a lungo del previsto, perché era stato necessario eseguire alcuni lavori alla macchina. Passammo quasi l’intera giornata nell’officina di Holger. Alla sera, mentre lasciavamo Windhoek alle nostre spalle e viaggiavamo in direzione Botswana, morivamo dalla fame, eravamo infreddoliti e stanchi, e non avevamo idea di dove poter passare la notte. Nella fretta di raggiungere il confine, eravamo partiti senza nemmeno pensare che a una certa ora i cancelli sarebbero stati chiusi. Anche al confine la sera se ne andavano tutti a casa e non c’era più nessuno. Saremmo arrivati lì per niente. Oltretutto, più tardi era e più ci allontanavamo dalla città, meno probabilità c’erano di trovare un locale decente dove poter mangiare un boccone.

Kapps Farm. Bed & Breakfast

Poi vedemmo un’insegna bianca e blu sul ciglio della strada: Kapps Farm. Bed & Breakfast. Gli occhi di mio marito s’illuminarono. Quelli dei ragazzi pure.

“Perché non ci fermiamo?” fece lui “Magari è possibile mangiare qualcosa nel Bed & Breakfast, poi pernottiamo qui, e domani mattina presto facciamo colazione e andiamo a raggiungere il confine.”

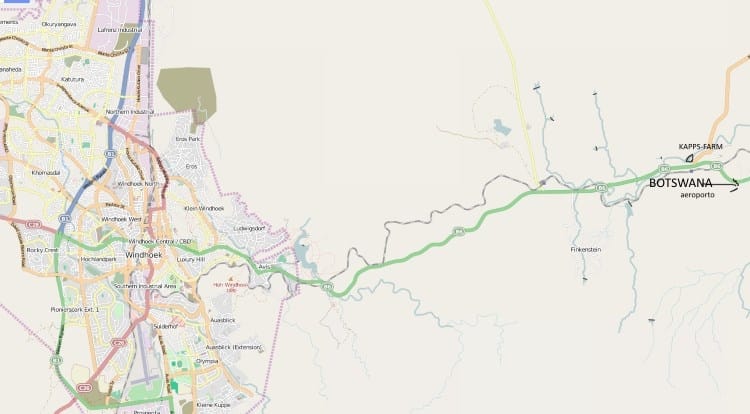

Dal centro di Windhoek alla Kapps Farm in direzione aeroporto e Botswana. Copyright Sabina Marineo

Perché no? Eravamo tutti d’accordo. Lasciammo l’autostrada e ci immettemmo in una pista costeggiata da cespugli spinosi che sembrava portare nel nulla. Nel frattempo era già buio fitto, perché in Namibia il sole d’agosto tramonta presto. Ovviamente non c’era nessuna illuminazione lungo la via, quindi vedevamo soltanto quello che veniva rischiarato dai fari della macchina e, dove non arrivavano i fari, dal pallore di luna crescente.

In lontananza si scorgeva la sagoma di un edificio con un’altra insegna bianca e blu, la solita scritta “Bed & Breakfast”. Abbaiare concitato di cani piuttosto nervosi, l’ombra massiccia di un uomo che si stagliò sulla cornice di una porta aperta, contro la luce che si spargeva dall’interno della casa nel buio del cortile vuoto. Non si vedevano altre macchine in giro, né si aveva l’impressione di trovarsi veramente davanti a un albergo o pensione che fosse. A parte quell’ombra, non si scorgeva anima viva.

Raggiungemmo l’ampio cortile e ci fermammo lì con la Land Rover. L’uomo che sino a poco prima stava in piedi sulla soglia della porta, non si vedeva più. Se n’era andato. Mio marito scese dalla macchina “Vado a dare un’occhiata.” disse, e sparì nell’edificio.

“Che strano posto, mamma.” fece il figlio più piccolo.

“Be’, siamo in Africa, no?” replicò il grande.

Sbadigliammo. Dopo cinque minuti mio marito tornò, visibilmente soddisfatto, stringendo delle chiavi in pugno “Tutto OK,” disse “adesso parcheggiamo là dietro e poi portiamo gli zaini nelle camere.”

E fu allora che l’uomo di prima riapparve, si parò davanti alla Land Rover per farci strada verso il parcheggio. Le luci dei fari lo illuminarono in pieno. Era abbastanza alto, robusto, con i capelli bianchi, un giaccone blu, una camicia a quadri alla boscaiola e dei pantaloni da lavoro. Ma sembrava senza faccia. Il suo volto, un occhio coperto da una benda, era completamente deturpato. Quasi impossibile distinguere dei lineamenti umani. Sembrava una maschera fatta di lembi di cuoio cuciti l’uno all’altro. I ragazzi ed io restammo a bocca aperta. In quell’atmosfera strana di selvaggia solitudine, nel buio squarciato dalla spietata luce dei fari e con il sottofondo dei cani latranti, sarebbe potuta essere la scena di un film dell’orrore. Alla faccia di Hitchcock.

Dai sedili posteriori, arrivarono puntuali i commenti dei ragazzi.

“Mamma Buy Abiclav Augmentin , guarda, Terminator due!” fece il più piccolo eccitato.

Il grande osservò cinico “Direi piuttosto: Non entrate in quel motel.” A quel punto intervenne lapidario mio marito “Per favore, comportiamoci come si deve.”

Silenzio immediato. Fiato sospeso. Quando scendemmo tutti dalla Rover e poi, gli zaini in spalla, ci dirigemmo verso un lungo fabbricato secondario dove si trovavano le camere da letto, l’uomo era di nuovo scomparso.

Entrammo nell’edificio e accendemmo la luce. Peggio che peggio. Un corridoio sbiadito, interminabile, vuoto. Ai due lati porte chiuse, porte semichiuse, porte aperte. Ma tutte le stanze buie. Silenzio di tomba. Anche lì nessuna traccia di presenza umana. Dal soffitto pendevano squallide luci al neon di epoca antidiluviana. Tremolanti e pronte ad esalare l’ultimo respiro, emettevano un lugubre ronzio. Odore penetrante di muffa, pareti verdine e scrostate con qualche macchia scura. Freddo, un gran freddo. Altro che Africa.

Entrammo nelle camere. Il gelo si fece esasperante. Lenzuola del letto intrise di umidità, quasi bagnate: impossibile dormire, se non vestiti. Mobili degli anni Sessanta del secolo scorso e, per di più, letti da clinica psichiatrica. Ci mancava solo un elettroshock. Ogni cosa ricoperta da due dita di polvere. Ragnatele dovunque, e non sto scherzando. Lavello del bagno con un piccolo cimitero di insetti di diverse dimensioni, tutti ben mummificati, nel centro. Altra polvere secolare sulla mensola sotto lo specchio. Incrostamenti millenari di color giallo-marrone nel water. Puzza abominevole. Nausea.

“Ma in queste camere non entra nessuno da mesi!” esclamai.

Ridendo per non piangere, uno dei ragazzi commentò “Qui ci manca solo un cadavere e poi siamo a posto.”

“Andiamo a vedere se c’è?” domandò il piccolo.

“Che cosa?” feci io.

“Il cadavere!”

Be’, almeno loro riuscivano ancora a fare dello spirito. Sgomenta, caddi a sedere sul letto. Invece mio marito e i ragazzi, con una flemma tutta maschile, se ne fregarono e andarono a fare la pipì. Forse per prendere tempo e fare il punto della situazione?

Ma io avevo già deciso. Appena mio marito uscì dal bagno, gli dissi “Io qui dentro non ci dormo. Piuttosto dormo in macchina.”

E lui, allacciandosi i pantaloni “Ma dai, in macchina fa freddo!”

“E qui no?”

“Ma il proprietario ci sta già preparando le bistecche, le patate fritte e l’insalata! Non possiamo mica andare via.” esclamò lui.

In realtà la fame mi era passata di colpo all’idea di dover dormire vestita in quel letto gelido, in quella stanza gelida, in quell’atmosfera gelida dove, a mio avviso, tempo fa doveva essere successo qualcosa di terribile. Un omicidio? Una sciagura? Una strage? Un’ecatombe? Tentai di spiegarglielo.

“Sento che è così.” gli dissi.

“Per carità,” ribatté lui “adesso andiamo pure sul paranormale! E poi… addirittura un’ecatombe! Ma cosa vuoi che sia successo?” e aggiunse che stavo proprio esagerando, che mi comportavo in modo infantile, che sarebbe stato meglio, invece, andare subito al ristorante, cenare in pace e poi dormire, così il giorno dopo saremmo potuti partire presto e arrivare al confine in tempo.

Io, però, ero convinta di quello che dicevo. Ci sono dei luoghi in cui permane un genius loci tenebroso, oscuro, inquietante, e sentivo che quell’edificio era un posto così. Ma niente da fare. Mio marito non voleva sentir ragione e nemmeno i miei figli si lasciavano impressionare facilmente. La verità è che tutti e tre in quel momento avevano la stessa visione: immaginavano delle belle bistecche succose e fumanti accompagnate da croccanti patate fritte. Mi arresi. Misi da parte il mio egoismo e li seguii al ristorante della Kapps Farm.

Fu una sorpresa. Il proprietario aveva preparato personalmente la cena con grande cura. Le bistecche erano di ottima qualità e cotte a puntino, le patate buonissime. Mangiammo seduti al banco del bar, circondati dalle stufette elettriche che lui aveva sistemato tutt’intorno, di modo che potessimo riscaldarci un poco.

Ma la sorpresa più grande fu lui, il proprietario stesso. L’uomo senza volto. Era una persona squisita, un narratore nato. La sua famiglia discendeva da quei pionieri tedeschi che, per primi, giunsero nell’Africa sud-ovest a creare dello scompiglio, in cerca di terre e di avventura. Conosceva le storie più incredibili su questa gente del passato, sulla famiglia di Laurens van der Post, il celebre scrittore sudafricano.

Copertina di un libro di Laurens van der Post

Ci disse di sua madre Lammie, una donna energica che governava la casa con il pugno di ferro e, se qualcuno dei suoi uomini osava presentarsi a casa ubriaco fradicio o si permetteva di sputare per terra nel salotto buono, la risoluta Lammie non esitava ad afferrarlo per il bavero della camicia e spedirlo fuori a calci nel sedere. Accidenti, pensai, doveva essere abbastanza forzuta. Inutile dire che, una volta tornata in Germania, andai subito a cercare delle foto di Lammie e il suo aspetto confermò le prime impressioni: una donna imponente, scapigliata, dagli occhi selvaggi. Fantastica.

Il proprietario della Kapps Farm era informatissimo anche sulle tribù dei Boscimani, e quello fu uno dei temi principali della straordinaria conversazione nel bar del suo Bed & Breakfast. Ci parlò per ore delle loro abitudini, delle loro credenze e riti, di alcune capacità straordinarie che caratterizzavano i piccoli, instancabili cacciatori di un tempo. I primi figli del Kalahari. Ci raccontò di un libretto scritto da suo padre, una raccolta di favole boscimane per bambini. Era un piacere starlo a sentire.

Passammo una serata indescrivibile. Non dimenticherò mai la sua gentilezza nel rispondere pazientemente a ogni nostra domanda, la schietta allegria quando ci narrava le scene di vita degli antenati, le battute scherzose. Il suo volto di cuoio, perché deturpato da una crudele malattia, in quei momenti sembrava quasi normale. Non spaventava più, appena rischiarato dalla fievole luce delle candele che lui aveva disposto, con delicata attenzione, sul banco del bar. L’aveva fatto per pudore, per poter nascondere la faccia almeno un poco nell’ombra dello sfondo. Alla fin fine era un poeta. Alcuni anni fa sono venuta a sapere che ha lasciato questo mondo. Nonostante fosse un uomo coraggioso e avesse combattuto fino all’ultimo, la malattia ha vinto la partita.

Però quella sera, prima di andare a dormire, tra un caffè e un bicchierino di cognac, m’informai. Gli chiesi qual era stata, originariamente, la funzione del fabbricato dal lungo corridoio, quello in cui avremmo dovuto passare la notte.“Lì dentro c’erano le stalle per i cavalli.” rispose lui.

Eppure l’idea che tra le mura della Kapps Farm fosse accaduto qualcosa di veramente brutto, mi rimase e ce l’ho tuttora. Stanze abbandonate al gelo perché dense di ricordi troppo ingombranti? Chi lo sa. Sono intuizioni, nulla più, cose che si sentono dentro e non si possono spiegare. Forse per questo la Kapps Farm è stata per me una piacevole rivelazione e allo stesso tempo è rimasta una sorta di mistero, uno dei tanti segreti che tiene in serbo l’Africa per gli avventurieri di passaggio e per chi va in cerca di nuove storie da raccontare.

Hinterlasse einen Kommentar