Egitto e l’epoca degli dei. Un tempo in cui le datazioni diventano fiaba. È l’età del mito, quella che precedette la storia. Presente in tutte le culture, immortalata negli scritti atavici di biblioteche ricoperte da polveri millenarie, tramandata oralmente mediante canzoni, storie narrate intorno al fuoco. Per Mircea Eliade, grande esperto delle religioni, il mito era una storia sacra. Aveva la funzione di sacralizzare le origini di un popolo, tramandare la memoria di accadimenti e di personaggi che perdevano poco a poco la loro umanità per diventare leggenda. Dei, titani, eroi. Le loro gesta fungevano da esempio per le generazioni future. Il mito giustificava così una storia mai scritta, conquiste armate, viaggi perigliosi, crudeltà, inganni e intrighi di un modo umano che aspirava a lasciare dietro di sé il buio della morte creandosi un olimpo luminoso, infallibile, immortale.

Mito e fonte storica: 31 dinastie

In bilico fra mito e storia sono le cronache più antiche. Quelle di Manetone. L’egizio Manetone, come il Berosso dei babilonesi, era un sacerdote. Visse intorno al IV secolo a.C. Manetone era nato in una città del Delta, Sebennytos. Svolse il suo servizio sacerdotale a Heliopolis (l’antica Iunu) in un tempio del dio Ra, ed era un’autorità per tutto ciò che riguardava il culto di Serapis. Suoi mecenati furono i sovrani Tolemei. Non dobbiamo dimenticare che proprio a Heliopolis si trovava la biblioteca più fornita del mondo antico, quella che conservava tutto il patrimonio culturale dell’Egitto. Manetone, poiché sacerdote, vi aveva sicuramente accesso.

Purtroppo non sappiamo quasi nulla degli avvenimenti che costellarono la sua vita, le date di nascita e morte ci sono sconosciute. I suoi scritti, come quelli del collega babilonese Berosso, ci sono giunti soltanto in modo frammentario. E tuttavia la “Storia d’Egitto” di Manetone, originariamente suddivisa in tre tomi e redatta in greco, la lingua erudita più diffusa all’epoca, continua ad essere una fonte di primaria importanza per cercare di far luce sulla nascita delle dinastie egizie. Un indizio che compensa in qualche modo le parti mancanti dell’opera è dato dalle proteste di Manetone nei confronti di Erodoto di Alicarnasso (ca.485-425 a.C.), il quale aveva compilato le “Storie”, una sorta di raccolta di tradizioni storiche antiche, nozioni geografiche e sue informazioni personali derivate da viaggi in loco.

Le “Storie” valsero ad Erodoto l’appellativo di “padre della storia” e costituiscono anch’esse un documento di fondamentale importanza. Riportano un ampio capitolo dedicato alla terra d’Egitto. E tuttavia Manetone, che ben conosceva l’opera di Erodoto, protestò contro le inesattezze del suo predecessore. È ovvio che in questa diatriba la voce del sacerdote egizio rivesta maggiore autorità, giacché Manetone era nato in seno alla tradizione nilota, poteva leggere la lingua geroglifica e aveva accesso diretto ai documenti dei templi. Lo storico israelita Giuseppe Flavio afferma:

“Manetone ha scritto in greco una storia della sua patria, traducendola, come dice egli stesso, dagli annali dei sacerdoti. Egli contesta Erodoto, che accusa d’ignoranza e di aver commesso molti errori nella storia d’Egitto.”

(Giuseppe Flavio, “Contra Apionem”)

L’egittologo Walter Emery:

“Tra tutte le fonti classiche Erodoto è affidabile solo in parte, perché egli si basava troppo sui racconti che gli riferivano le guide durante i suoi viaggi in Egitto. Sembrerebbe che non abbia nemmeno provato a controllare il valore storico delle informazioni.”

(Walter Emery, “Archaic Egypt”)

A Manetone dobbiamo la divisione canonica dei regni in trentun dinastie. Non sappiamo secondo quale criterio l’uomo di Sebennytos abbia operato tale spartizione, ma essa appare già nell’antico Canone di Torino, e quindi si presume che debba aver avuto a suo tempo un significato ben preciso. Inizialmente Manetone evidenzia nelle prime dinastie un raggruppamento che si orienta secondo la successione di sangue, in seguito tace. In ogni caso il termine greco da lui usato “dynasteia” voleva dire letteralmente “potere governativo” e non aveva nulla a che fare con il significato di famiglia che gli attribuiamo oggi.

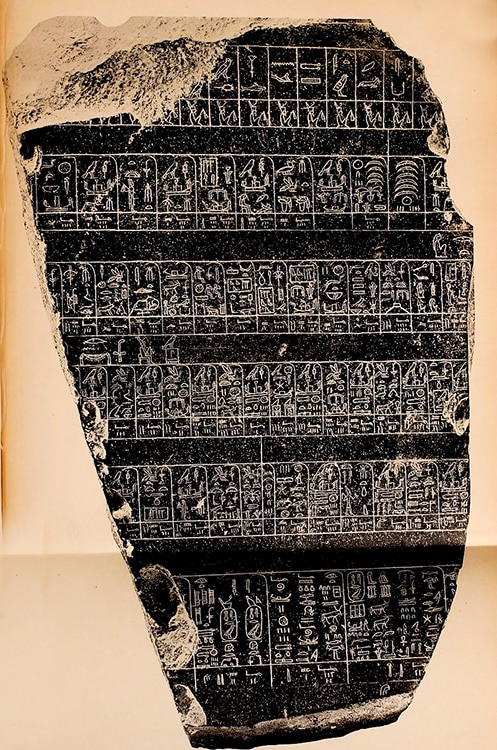

Pietra di Palermo, frammeto esposto al Museo Archeologico Salinas di Palermo. Foto: Giovanni dall’Orto

Gli autori Giuseppe Flavio, Sesto Giulio Africano ed Eusebio di Cesarea ci hanno tramandato i preziosi frammenti della “Storia” di Manetone. La difficoltà più grande cui ci troviamo a far fronte leggendo questi testi, è quella di poter identificare i sovrani egizi elencati dal sacerdote con i personaggi storici conosciuti, perché i loro nomi ci sono stati trasmessi da Manetone in greco. A volte è possibile individuare subito la trascrizione geroglifica che si nasconde nel nome greco, a volte no. Come se non bastasse, ogni faraone portava ben cinque nomi differenti. L’insieme di questi nomi costituiva la titolatura del re:

- Il nome di Horus: era quello che, nella rappresentazione geroglifica, veniva sormontato dal falco e che rappresentava il re quale dio Horus.

- Il nome delle Due Signore: preceduto dai geroglifici che rappresentavano le dee Nekhbet dell’Alto Egitto e Wadjet (oppure Uto) del Basso Egitto.

- Il nome dell’Horus d’oro: preceduto dal geroglifico del falcone su di un pettorale d’oro.

- Il nome del trono: questo era assunto al momento dell’incoronazione ed era rappresentato dai geroglifici del giunco e dell’ape. Simbolizzava appunto il signore dell’Alto e del Basso Egitto, “nesu bitj”.

- Il nome proprio del faraone, dato al momento della nascita, e preceduto dai geroglifici dell’oca e del sole, che significavano: figlio di Ra.

Il nome delle Due Signore e il nome dell’Horus d’oro sono quelli che si ritrovano più raramente nei testi e la cui funzione rimane oscura. Originariamente ognuno dei cinque appellativi aveva un significato etimologico ben preciso e poteva essere tradotto.

Altro problema è rappresentato dalla durata dei regni dei primi sovrani. Si leggono date che abbracciano secoli e millenni, ed è probabile quindi che siano stati commessi errori nel corso della trasmissione scritta dei frammenti, e cioè durante la trascrizione dall’originale di Manetone, oppure che le cifre siano da sottoporsi ad altra chiave di lettura, quella mitica.

Le liste dei re

Le misteriose liste predinastiche si dipartono dagli dei. Il primo nome in cui c’imbattiamo è quello di Efesto (Ptah). A lui si deve la scoperta del fuoco. Efesto è descritto come grande combattente e mistico. In guerra, in seguito ad una caduta da cavallo, il sovrano divenne zoppo. Gli sono attribuite l’invenzione delle armi di ferro e l’introduzione di alcune leggi.

Dopo Efesto salì al trono Helios (Ra). Seguirono Cronos (Shu), Osiride, Typhon (Seth) e Horus, figlio di Iside e Osiride. Quest’ultimo regnò per primo sugli egizi. Dopo di lui governarono gli Shemsu Hor, i “seguaci di Horus”, i quali amministrarono il paese per ben 13.900 anni. Seguirono altri sovrani semidivini (definiti dal sacerdote “semidei” e “anime”) per un totale di 11.000 anni.

Dopodiché iniziò il periodo dinastico introdotto da re Menes di This. Manetone presenta Menes come un sovrano guerriero che finì per essere ucciso da un ippopotamo. Lo seguì il figlio Athotis, il quale costruì il palazzo di Memphis. Il dotto Athotis fu medico e scrisse libri di anatomia. Poi vennero Kenkenes e Ouenephes. Quest’ultimo governò per ventitré anni e fece costruire delle piramidi presso Kokhome. Ricordo che a questo punto ci troviamo ancora nella prima dinastia e, stando alla lista di Manetone, già allora ci sarebbe stato un re che avrebbe costruito delle piramidi. Di quali piramidi si parla? E che località si nasconde dietro “Kokhome”?

Continuiamo la lettura della lista. Seguono i re della seconda dinastia che sono tutti difficilmente identificabili. All’inizio della terza dinastia è riportato il nome di Tosorthos. La storiografia ufficiale lo identifica con Djoser, il faraone costruttore della piramide a gradoni di Saqqara. Tosorthos, così come ci viene presentato dal sacerdote di Sebennytos, sembra essere quasi una sintesi di re Djoser e di Imhotep, suo geniale architetto. Manetone osserva che Tosorthos, a causa delle sue capacità mediche, fu dagli Egizi venerato come Asclepio e che introdusse l’arte di costruire edifici con la pietra. Proprio queste sono le facoltà che per tradizione caratterizzano il saggio Imhotep, medico e architetto.

La terza piramide. Opera di una donna?

Tra i re della quarta dinastia troviamo Souphis. Manetone riconosce in Souphis il costruttore della grande piramide di Giza. L’”arrogante Souphis” – racconta Manetone – governò per ben sessantatré anni e scrisse un “Libro sacro” tenuto in gran conto dagli Egizi. Ed ecco un’informazione sorprendente: la costruzione di una terza piramide è attribuita dal sacerdote di Sebennytos a una regina della sesta dinastia, Nitokris. Manetone scrive:

“Nitokris, la più capace e bella del suo tempo, bionda d’aspetto, colei che costruì la terza piramide. Governò per dodici anni.”

Di Nitokris e della sua piramide nei libri di storia solitamente non si parla. Mancano i reperti archeologici che possano confermare l’asserzione del sacerdote e apportare ulteriori informazioni in grado di far luce su questa regina. Non sappiamo nemmeno a che costruzione si riferisca Manetone quando cita nella sua lista la “terza piramide”. Comunque il nome di Nitokris appare nell’elenco dei regnanti menfiti, dunque il suo edificio sacro si trovava nel Basso Egitto, non lontano dalla città di Menfi. Forse la piramide di Nitokris s’innalzava proprio a Giza? Del resto è qui, sull’altopiano di Giza, che s’innalzano le piramidi più grandi e perfette.

Sia come sia, stando alle informazioni di Manetone, ci ritroviamo dinanzi a tre personaggi storici – due dei quali rimangono pressoché sconosciuti – cui sono attribuite delle costruzioni piramidali nel corso delle primissime dinastie: Ouenephes, Souphis e Nitokris. Questo è un dato di fatto. Consultando la tabella dei professori Verbrugghe e Wickersham che serve a comparare le liste di Manetone con un elenco moderno dei re egizi redatto in base alle attuali conoscenze scientifiche, troviamo Souphis equiparato a Cheope (Chufu); mentre Ouenephes non può essere identificato per nulla, e nemmeno la regina Nitokris.

A ciò si aggiunge il fatto che re Chefren (Khafra), oggi considerato il costruttore della seconda grande piramide di Giza, nelle dinastie di Manetone non viene nemmeno nominato e accanto a Micerino (Menkhaure), il supposto costruttore della terza piramide di Giza, non appare nessuna annotazione particolare. Che dobbiamo pensare di tutto ciò? Ricordo che l’attribuzione definitiva dei tre colossi di Giza ai sovrani Cheope, Chefren e Micerino è dovuta in primis alla penna di Erodoto. E abbiamo già avuto modo di vedere che l’egizio considerava le informazioni dello storico di Alicarnasso non esenti da errori.

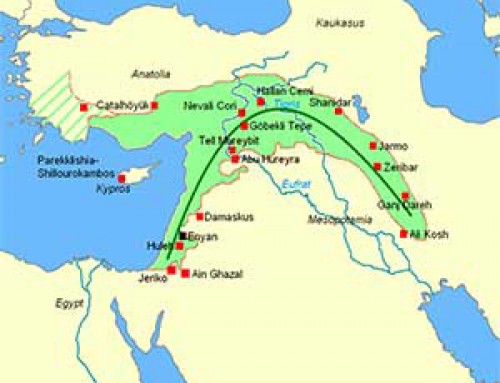

Che dire invece dell’attendibilità di Manetone stesso? Esistono documenti storici che confermino le sue liste? Possiamo confrontare i frammenti del sacerdote egizio con altri due reperti antichi che presentano liste dei re risalenti sino al periodo predinastico: la Pietra di Palermo e il Canone di Torino. La Pietra di Palermo, una lastra di diorite purtroppo in parte distrutta, è custodita appunto nel Museo di Palermo, in Sicilia, per lo meno il frammento più grande di essa. Altri pezzi sono esposti al Museo del Cairo e al londinese Petrie Museum.

Originariamente il reperto presentava ben tre metri d’altezza e sessanta centimetri di larghezza, poi è stato danneggiato. La Pietra di Palermo è un documento eccezionale, perché fu scolpita durante la V o la VI dinastia ( ca. 2500 a.C.) e quindi si tratta di un pezzo antichissimo, soprattutto se teniamo presente che l’unificazione dell’Egitto avvenne intorno al 3100 a.C. Qui gli dei di Manetone sono riportati come sovrani del Basso Egitto e i semidei come re dell’Alto Egitto. Re Menes della prima dinastia non appare, invece sembrerebbe esservi suo figlio Athotis, che è chiamato Atet. La durata dei regni dei sovrani riportata sulla Pietra corrisponde perfettamente alle date indicate da Manetone. Per il resto, vi sono differenze di contenuto, le quali fanno pensare che il sacerdote, ricostruendo le dinastie di regnanti, non abbia attinto alla Pietra di Palermo ma ad altra fonte. Inoltre non siamo in grado di dire dove questo reperto di diorite originariamente si trovasse, perché non sappiamo dov’era al momento della scoperta, tanto meno sappiamo se il sacerdote di Sebennytos abbia avuto la possibilità di prenderne visione.

Vi sono evidenti analogie tra le liste di Manetone e il Canone di Torino. Il Canone è un papiro scritto in ieratico e si trova attualmente al Museo di Torino. Viene datato nell’epoca di Ramses, vale a dire intorno al 1290 a.C. In queste liste è già presente anche la suddivisione cronologica dei regni che Manetone userà nei suoi scritti introducendo il concetto di “dinastie”. E tuttavia, nonostante i paralleli, sappiamo con sicurezza che nemmeno il Canone fu la fonte primaria del sacerdote. Alcune differenze di contenuto lo provano. Dunque Manetone ebbe a disposizione dell’altro materiale che noi non possediamo più.

In ogni caso, sia nel Canone di Torino sia nelle liste di Manetone appaiono dei e semidei predinastici. Questi ultimi sono definiti “Shemsu Hor” che significa “i seguaci di Horus”. Il regno degli Shemsu Hor segue quello della dinastia divina di Ptah, Ra, Shu, Geb, Osiris, Seth, Thoth, Maat, Horus. La durata complessiva dei regni di dei e semidei presenta datazioni incredibili. Si parla di circa 37.000 anni. Dopodiché inizia ufficialmente il periodo dinastico introdotto dal sovrano Meni/Menes.

È chiaro che le stirpi divine di Manetone e del Canone sono da interpretarsi come l’elemento più favolistico della tradizione. Gli dei preistorici del Basso Egitto dovevano essere sovrani in carne ed ossa, e così pure i semidei seguaci di Horus. Sulla Pietra di Palermo i primissimi sovrani predinastici – quelli che nel Canone di Torino e in Manetone sono gli dei – regnarono nel Basso Egitto, al contrario dei loro discendenti, i semidei, che regnarono invece nell’Alto Egitto. Furono Horus e i suoi seguaci a portare avanti, muovendosi dall’Alto Egitto, il processo di unificazione delle “Due Terre”.

per me è un pensiero vostro il creare miti a motivo politico. quella era semplicemente storia a quei tempi

Egregi Signore e Signori,

esistono delle informazioni relevanti sulla storia dell´anticitá greca che da un insight sulla falsificazione della storia.´E possibile di informarsi delle informazioni che riferisco? E´anche di pubblicarle?

Riferisco:

La parola „all’inizio“ è rimasta nella lingua originale – ALBANESE – perché la sua connessione con l’interno del paragrafo non è stata compresa, rimanendo non tradotta.

„Malakhim“ = Mallkim, – alle 18:20, 19:12, – l’avvertimento del maestro per la distruzione di Sodoma e Gomorra. Questa parola può essere formato da due parole latine „di montagna“ e „fuggire“, spiega l’etimologia della parola „maledizione“, che significa „per sfuggire alla montagna,“ lontano dal male, ed è noto che la „montagna“ e „go“ o „hik“ sono semplicemente scivolosi. Questa parola è stata tradotta in varie versioni della Bibbia come „avvertimento“. Zecharia Zitçin, dice il vecchio parola ebraica „Malakhim“ significa „inviare“ (angeli, messaggeri di Dio), ma questo senso non v’è alcuna connessione logica diretta a quei paragrafi e traduttori hanno sostituito „parola di avviso „E ho rimosso questa parola in molti casi. Il significato di „Maledizione“ è completamente correlato alla logica degli eventi in quei paragrafi e molto vicino al significato della parola „avvertimento“.

L’etimologia „malakim“ della parola „maledizione“ ci aiuta a dimostrare lo spostamento dei Sumeri „lontano dal male“ verso le aree montane più sicure e protette, e allo stesso tempo conferma la tesi delle invasioni indoeuropee. In questa logica si può confermare che l’etimologia del nome „Pellazg“ deriva da „Pe Larg“. Pe-Far era la popolazione paraaniliana che proveniva dal paese delle masse intorno alla metà del terzo millennio aC, dopo la distruzione della moltitudine di culture.

Quindi arriviamo all’intera gamma di musica:

Nephilim / Originariamente sumerico, poi pelagico / Pelargus, poi illirico Arbër e oggi albanese

Etimologia di parecchie parole ed espressioni, dove vengono scelti i più comprensibili e dai diversi campi della cultura. Una lettura completa ed elaborata secondo i requisiti della metodologia linguistica comparata sarà pubblicata a breve

SUMER/SHUMER = Shum Erë

KI = Ki = Ky, dheu, planeti Tokë

KIENGIR = Ki e Ngir = tokë e ngirë, e nginjur, tokë e begatë, e quanin vetë sumerianët

EDIN (Eden) = E din, ka dituri. Kujtoni pemën e dijes në kopshtin e Edenit

NIBIRU/NIBIRA = Ni Bir a = Planeti i 12-të (Z.Zitçin e përkthen “a son”)

KINGU= Ki nguc = Ky ngjitur/nguc, Hëna

ANNUNAKI = Arnun a ki = ardhun a ki

ENGIZ = E ngiz = e ngjiz, gatuaj

KASHI = Ka shi, bën shshsh…= Birra

KUR = Mal, Gur

MA = Ma = Mban, mjet transporti

ME = Me = (me) vegël, mjet

MAGUR = Ma Gur = anije transport minerali (gurësh)

NARU = Na ruan, na kujton, neron/nderon = Memorial

ESERU = E she e ru = burgos

KASADU =Ka sa du = u mbush, arriti

KURNUGIA = “Gur në gji a” = minierë

KURNUGIA = Kur nuk ja = kurrë nuk kthehet

KIINDAR = Ki i ndar = dhe/tokë e ndarë, plasaritje

KAGAL/ABULLU= Ka kalim ose a mbyllur = Porta

EMUQA = E Muqa, E mujta

DAKU = Gjaku = gjaku, ekzekutoj, vras (sipas fjalorëve Sumerian-English)

HURASAM = MASARUH = Masa a Rujt = para, lek

NISILIMZAKARU = Ni Qilim Za Ka Ru = një qëllim fjalë ka rujt = Betim

DIMTU = Dimtu = dëmtuar

KUNUKUM = Ku nuk um (humb) = mbyll hermetikisht, vulos

IZZAKKARA= I Za ka ra = një fjalë ka dalë = thonë, thuhet

RIKISTU = Ri Kishtu = e lemë kështu = marrëveshje

EPESU = E peshoj = e trajtoj, e diskutoj, e vlerësoj

MASKIM = Ma shkrim = shkrues, inspektor

ISHTAR, ESHDAR, ASTARTE = Ishte Ar, Esht Ar, Asht e Arte = emra të Afërditës

BABBAR = Ba Bardh = Zot i drejtësisë, zbardh, ndriçon, sqaron, vendos

EBABBAR = E Babbar = e Babbar-it = (tempulli, shtëpia) e Babardh-it

SIPPAR = Si i Par / Sipër = qytet kryesor (si i parë) në Shumer

Le suddette divisioni etimologiche sono fatte secondo i dizionari standard sumerico-inglese, quindi universalmente accettati. Parzialmente ci sono disaggregazioni con supporto storico-logico che non si trovano in quei dizionari. È impressionante il fatto che la sovranimologia mondiale (la sumera albanese non sia stata sorprendentemente esistente fino ad oggi) non abbia in alcun caso preso in considerazione alcun collegamento con la lingua sumera alla lingua albanese. Spero che d’ora in poi ci sarà maggiore attenzione a questo riguardo qui in Albania, perché in realtà ci vorrà un grande lavoro per ottenere queste conclusioni capite e accettate dai sommerologi stranieri perché questo porterebbe molti cambiamenti nella lingua del mondo che oggi ha una storia su 150-200 anni.

Quindi, la calunnia è davvero la lingua iniziale, la lingua dei Nephilim.

Potete fare una ricerca. Un svedese ha scritto un libro sulla lingua albanese e la lingua rumena e ha detto che il rumeno e venuto dall´albanese.

Esiste anche un studio dal ministerio greco della cultura di 1958 che dice che l´albanese e piu´ antico dalla lingua greca e che il greco viene anche dall´albanese. Cé anche un documentaro sulla falsificazione della storia dai greci che e stato fatto della televizione greca SKAI. https://www.youtube.com/watch?v=M99ze151HvA

fonti:

http://www.njekomb.com/?p=181726

https://www.youtube.com/watch?v=M99ze151HvA

https://www.galabri.com/foto/vallekeng/pdf/kamberillalla.pdf

Per una risposta sulle Vostre ricerche e una pubblicazione di quet´argomento sul sito di Hack the Matrixi vi prego.

Con infinita gratudine.

Visit Albania

Ho letto molto sulle liste dei re egizi, e il tema è delicato, oltreché affascinante. La Pietra di Palermo è un documento incredibile, in quanto molyo antico, quindi piuttosto affidabile ai fini delle cronologie. Il mio sogno sarebbe poter ritrovare un’altra copia autentica integra (pare che questa pietra fosse in più copie), ma penso che il sogno resti tale.

Anche il Canone Regio di Torino è un pezzo importante, ma in esso è probzbile che ci diano già scremature politiche, come immagino nei documenti consultati da Manetone.

Insomma, il discorso resta apertissimo, specie per quanto riguarda i re predinastici. E Sabina lo mantiene necessariamente tale facendo comunque un’ottima sintesi.

Salve Riccardo. sono d’accordo con le tue osservazioni.

Ciao Sabina. Eccellente come sempre. Su alcuni punti ritengo ci si debba porre alcune domande sulla metodologia di fondo della ricerca. La prima, se non unica regola da rispettare è non interagire con il materiale disponibile proiettando su di esso le nostre convinzioni o, più spesso, prevenzioni. Posta la lucidità e la pignoleria di Manetone e la sua puntuale sconfessione di Erodoto nel nome della verità storica, non ha senso appioppare alla forma mentis degli antichi, Manetone compreso, l’ansia tutta interna alla nostra cultura ed in realtà a loro sconosciuta, di crearsi un phanteon mitologico quale elemento culturale imprescindibile e fondante la civiltà. È una considerazione posticcia dovuta alla nostra cultura ottocentesca ed alla vanità di essere intellettivamente superiori a loro. È semplicemente falso. Ma è una scorciatoia comoda per restituire di fondamento le ovvie domande la cui risposta ci risulterebbe oltre il piano della realtà che comunemente accettiamo. Dunque Manetone sapeva benissimo l’entità della cronologia dei primordi. E che ci piaccia o meno la riteneva affidabile, cioè vera. Ad maiora, vale.

Salve Antonio,

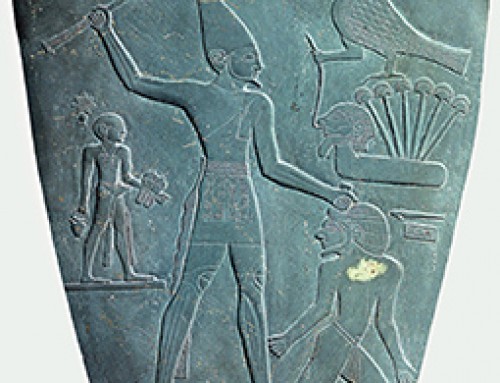

interessanti osservazioni. Penso che sicuramente Manetone, come scrivo nell’articolo, abbia avuto adito a documenti molto antichi e su questa base abbia compilato le sue liste, quindi è probabile che i personaggi di cui parla abbiano una base storica. D’altro canto, però, ritengo che il resto sia leggenda. La mitizzazione di personaggi ed eventi storici, a mio avviso, ha avuto luogo molto presto, vale a dire già all’alba delle cosiddette grandi culture (per esempio: Egitto e Sumer).Semplicemente perché era un espediente necessario a giustificare la supremazia di capi e/o gruppi elitari agli occhi del popolo. In società basate su di una struttura fortemente gerarchica, come anche quella egizia, era necessario sottolineare la differenza fra la gente del popolo e la classe governante. Penso che l’origine dei miti di grandi divinità guerriere sia da ricercarsi in tale direzione. I bassorilievi che ancora oggi possiamo ammirare sulle mura dei templi, sui piedistalli dei troni oppure le palette cerimoniali e narrano di vittorie (o pseudo-vittorie) dei faraoni su altre genti, la stessa Paletta di Narmer che mostra l’Horus vincitore e i nemici decapitati e schiavizzati ai suoi piedi, servivano a tale scopo. Propaganda politica. Per il resto sono d’accordo on te, beninteso. Manetone poteva consultare scritti ormai perduti.